-

- 포스텍·성균관대·서울시립대, 메조 다공성 금속 산화물 저온 합성 성공

- 포스텍·성균관대·서울시립대, 메조 다공성 금속 산화물 저온 합성 성공 포스텍(POSTECH)은 김진곤 화학공학과 교수·김건우 박사 연구팀이 김태성 성균관대 기계공학과 교수·나노과학기술학과 통합과정 석현호 씨, 문홍철 서울시립대 화학공학과 교수 연구팀과 공동으로 열과 플라즈마를 사용해 메조 다공성 금속 산화물을 유연한 기판에 합성하는 데 성공했다고 13일 밝혔다. 메조(meso) 다공성 금속 산화물은 2~50나노미터(㎚) 크기 구멍을 가진 금속 산화물이다. 표면적이 매우 커 이온이나 전자 등 물질을 전달하는 데 유리해 고성능 에너지 저장과 변환, 촉매, 반도체, 센서 등 다양한 분야에서 주목받고 있다. 왼쪽부터 김진곤 포스텍 교수, 김건우 박사, 김태성 성균관대 교수, 석현호 씨, 문홍철 서울시립대 교수. 하지만 메조 다공성 금속 산화물을 웨어러블 및 플렉시블 기기처럼 잘 휘어지거나 구부러지는 제품에 활용하려면 유연한 플라스틱 기판을 사용해야 한다. 그런데 플라스틱은 일반적으로 온도에 매우 민감해 고온(350°C 이상)이 필요한 메조 다공성 금속 산화물 합성 공정에 사용할 수 없는 문제가 있었다. 연구팀은 플라즈마를 이용해 얻은 에너지를 활용, 150~200°C의 저온에서도 메조 다공성 금속 산화물을 합성하는 데 성공했다. 대표적인 고성능 에너지 저장 소재 중 하나인 바나듐 옥사이드(V2O5)를 포함해 여러 메조 다공성 금속 산화물을 유연한 플라스틱 기판에 합성했다. 이렇게 제조된 메조 다공성 금속 산화물은 수천 번 구부려도 우수한 에너지 저장 성능을 유지함을 확인했다. 열활성화와 플라즈마의 시너지 효과를 표시한 그림(위)과 금속산화물 반응 및 유기물 지지체 제거를 동시에 유도한 이미지. 김진곤 교수는 “다양한 메조 다공성 금속 산화물을 플라스틱 기판에 사용할 수 있는 새로운 저온 합성법을 개발했다. 이번 연구를 바탕으로 웨어러블 또는 플렉시블 기기의 에너지 저장 소재, 차세대 센서 등 다양한 애플리케이션에서 혁신을 가져올 것”이라고 말했다. 과학기술정보통신부의 창의후속연구사업, 과학기술분야 기초 연구사업, 나노 및 소재기술개발 사업(나노커넥트) 지원으로 진행된 이번 연구성과는 최근 재료 분야 국제 학술지인 '어드밴스드 머티리얼즈'에 게재됐다. [출처]: https://m.etnews.com/20240313000042

-

- 작성일 2024-03-14

- 조회수 520

- 첨부파일 (0)

-

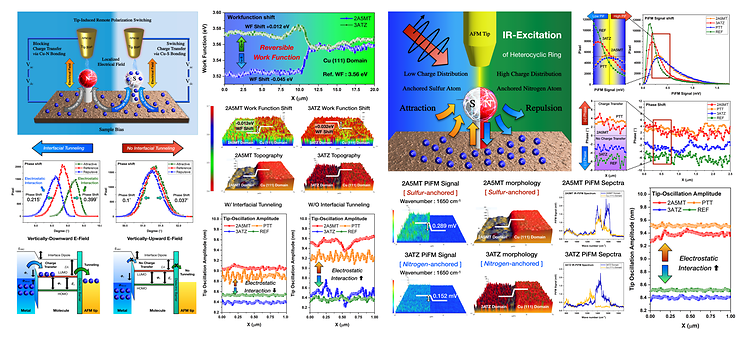

- 성균관대 연구진, 물리적 접촉 없이 원격으로 전자 이동 제어하는 “차세대 나노 탐침 소자“ 개발

- 성균관대 연구진, 물리적 접촉 없이 원격으로 전자 이동 제어하는 “차세대 나노 탐침 소자“ 개발 성균관대학교(총장 유지범)는 성균관대학교 기계공학부 김태성 교수 연구팀, 삼성전자 AVP 공정개발팀, 파크시스템스 R&D 센터 공동연구진 (1저자 이진형 석박통합과정, 김응철 박사, 조진일 석박통합과정)이 원격 터널링 기반 ‘차세대 나노 탐침 소자’ 를 개발했다고 밝혔다. 현재 반도체 공정 기술력이 가장 앞선다고 평가받는 삼성전자와 TSMC가 3nm 공정 양산에 돌입하였지만, 이러한 공정 선폭 1㎚(10억분의 1m) 감소에 2~3년이 걸리는 등 반도체 공정 및 소자 고집적화의 물리적인 한계에 도달한 상황이다. 따라서, 차세대 반도체 소자 후보인 ‘분자 전자소자(Molecular electronics)’는 나노미터(nm) 스케일의 매우 작은 분자를 기반으로 전자소자의 핵심 구성요소로 사용하는 방식으로, 반도체 고집적화의 물리적 한계를 극복할 기술로 관심받고 있다. 대표적인 분자 전자 소자인 단일 분자 접합 구조는 나노미터 크기의 미세간극을 가진 전극 사이에 분자가 위치한 구조로 차세대 분자 전자소자 응용을 위한 연구가 활발히 진행되고 있다. 하지만, 분자와 전극 간의 직접적인 접촉에 의해 계면에서 발생하는 전하 트랩 (Charge trap)이라는 치명적인 물리적인 한계로 인해 상용화가 불가능했다. 이에 연구팀은 원자력 힘 현미경(Atomic Force Microscopy)을 기반으로 자가 조립 단분자막 위로 나노 탐침을 위치시킨 뒤, 5 nm의 간격을 통해 터널링 접합을 구성하여 금속-유기물 계면에서 계면 전하 이동 및 전자 터널링의 원격 능동 제어와 동시에 고해상도(Sub-10nm resolution) 이미징에 성공하였다. [사진 1] : 탐침 유도 전기장 / 근접장 기반으로 구현된 차세대 나노 탐침 계면 터널링 현상 능동 제어 플랫폼 (사진제공=성균관대학교) 연구진은 질소 원자와 황 원자를 고정 그룹으로 갖고 있는 유기물로 구리 표면 위에 자가 조립 단분자막을 형성한 뒤, 제작된 시료와 나노 탐침을 기반으로 비접촉식 분자 접합을 구성하였다. 이렇게 구성된 탐침-터널링 간격-시료 접합에 국소적으로 형성된 탐침 증강 전기장과 근접장을 각각 변조해가며 전하 밀도가 낮은 고정 그룹으로 구성된 공유 결합을 통해서만 계면 전하 이동 및 터널링이 발생함을 관측하는데 성공하였다. 또한, 연구진은 실험적으로 관측한 계면 터널링 현상의 이질성을 밀도 범 함수 이론(Density functional theory, DFT) 시뮬레이션을 통해 이론적으로도 검증하였다. 더 나아가 연구팀은 4인치 웨이퍼에 수직 구조 축전 소자를 대면적으로 제작하여 탐침으로 계면 터널링을 유도함과 동시에 실제 소자 성능을 측정 및 분석함으로써, 원격 계면 터널링 기반 접합 구조의 신뢰성 및 재현성을 검증하였다. [사진 2] : 교신저자 - 성균관대학교 김태성 교수, 1저자 - 성균관대학교 이진형 석박통합과정, 삼성전자 AVP 사업부 김응철 박사, 성균관대학교 석박통합과정 조진일 (사진제공=성균관대학교) 김태성 교수는 “기존 분자 접합이 갖고 있는 구조적인 한계점을 뛰어넘으며, 금속-유기물 계면의 전자 이동을 소자의 구조적 관점에서 바라볼 수 있는 연구로, 향후 반도체 초미세 공정에서 계면 및 표면의 전기 / 화학적 특성을 정확하게 제어 및 관측하여 반도체 소자 성능 향상에 크게 기여할 수 있을 것”이라고 밝혔다. 본 연구는 한국연구재단에서 지원하는 리더연구(NRF-2022R1A3B1078163)의 연구결과로 나노미터 (nm) 수준의 반도체 초미세 공정에 다양하게 적용 가능함에 따라 향후 국내 반도체 초격차를 이어갈 주요 기술이 될 것으로 기대된다. 이번 연구 성과는 재료과학 및 나노과학 / 기술 분야의 세계적인 학술지인 ‘Advanced Science’ (IF: 17.521 / JCR 상위 6%이내)에 2023년 12월 6일 온라인 게재됐다. ※ 논문명: Remote-Controllable Interfacial Electron Tunneling at Heterogeneous Molecular Junctions via Tip-Induced Optoelectrical Engineering / https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/advs.202305512 ※ 저자명: Taesung Kim (교신저자), Jinhyoung Lee, Eungchul Kim, Jinill Cho (제 1저자) Hyunho Seok, Gunhoo Woo, Dayoung Yu, Gooeun Jung, Hyeon Hwangbo, Jinyoung Na, Inseob Im (공동 저자) ※ 언론 보도 현황 [브릿지경제] 성균관대 연구진, 차세대 나노 탐침 소자 개발 http://m.viva100.com/view.php?key=20231211010003092 [아시아타임즈] 성균관대·삼성전자, 원격제어 가능한 차세대 나노 탐침 소자 개발 성공 https://www.asiatime.co.kr/article/20231211500360 [이투데이] 파크시스템스, 삼성전자와 '차세대 반도체 나노 탐침 소자' 개발 성공..."기존 분자 접합 한계점 뛰어넘어" https://www.etoday.co.kr/news/view/2310709 [베라티스알파] 성균관대 물리적 접촉 없이 원격으로 전자 이동 제어하는 차세대 나노 탐침 소자 개발 http://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=485997 [이코노믹리뷰] 파크시스템스, 삼성전자·성균관대와 함께 ‘차세대 나노 탐침 소자’ 개발 https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=638024 [한국강사신문] 성균관대학교 김태성 교수팀, 물리적 접촉 없이 원격으로 전자 이동 제어하는 차세대 나노 탐침 소자 개발 https://www.lecturernews.com/news/articleView.html?idxno=142273 [대학저널] 성균관대, 원격 터널링 기반 ‘차세대 나노 탐침 소자’ 개발 https://dhnews.co.kr/news/view/1065580463467606 [성대뉴스] 기계공학부 김태성 교수, 물리적 접촉 없이 원격으로 전자 이동 제어하는 차세대 나노 탐침 소자 개발 https://www.skku.edu/skku/campus/skk_comm/news.do?mode=view&articleNo=111630

-

- 작성일 2023-12-11

- 조회수 6988

- 첨부파일 (0)

-

- Seminar with Chaitanya Kanade

-

- 작성일 2023-11-10

- 조회수 1479

- 첨부파일 (0)

-

- 제18회 반도체 장학증서 수여식

- 이번에 연구실 인원 3명이 제18회 반도체 장학생으로 선정되었습니다. 축하합니다!

-

- 작성일 2023-10-26

- 조회수 1043

- 첨부파일 (0)

-

- 가을 등산!

-

- 작성일 2023-10-26

- 조회수 1135

- 첨부파일 (0)

-

- 졸업생 김장아박사, Imperial College London 조교수 임용

- 기계공학부-성균나노과학기술원 김장아 박사, 임페리얼 칼리지 런던 조교수 임용 우리 대학 기계공학부, 성균나노과학기술원(SAINT) 졸업생 김장아 박사가 2023년 9월(예정) 영국 런던 소재 임페리얼 칼리지 런던(Imperial College London, 2024년 QS 세계대학순위 6위) 공과대학 기계공학과(햄린로봇수술센터 The Hamlyn Centre 겸임)에 조교수로 임용되었다. 김장아 박사는 우리 대학 기계공학부(학사)를 2011년에 졸업하고, 성균나노과학기술원에 석박사통합과정(Ijima 장학생)으로 입학하여 2017년 박사학위(지도교수 김태성 교수)를 받은 후 임페리얼 칼리지 런던의 햄린로봇수술센터(전산학과)와 스티븐스그룹(재료과)에서 박사후연구원으로 재직하며 생체내·외 질병 진단용 광학센서와 박테리아로봇 제어용 광섬유 기반 의료기기 개발연구를 수행했다. 김장아 박사는 임페리얼 칼리지 런던 기계공학과와 의과대학내 외과학 및 종양학과(Department of Surgery and Cancer)에서 공동으로 운영하는 햄린로봇수술센터에 소속되어 최소침습수술용 나노-마이크로스케일 센싱과 로보틱스 연구를 이끌어갈 예정이다. 출처: https://www.skku.edu/skku/campus/skk_comm/news.domode=view&articleNo=107830&article.offset=0&articleLimit=10

-

- 작성일 2023-09-18

- 조회수 813

- 첨부파일 (0)

-

- 김장아 박사 방문

- 연구실 졸업생, 현재 Imperial Collage London 조교수 김장아 박사의 방문에 감사드립니다.

-

- 작성일 2023-09-16

- 조회수 1513

- 첨부파일 (0)

-

- 성균관대학교, 한국생산기술연구원과 산성 환경에서 안정한 전이금속산화물 촉매 개발

- -성균관대학교, 한국생산기술연구원과 산성 환경에서 안정한 전이금속산화물 촉매 개발 -국제학술지 'Carbon Energy' 3월 17일(금) 온라인 게재 성균관대학교(총장 유지범)는 기계공학과 김태성 교수, 신소재공학과 임병권 교수 및 한국생산기술연구원(원장 이상목) 안치성 선임연구원 공동연구팀이 산성 환경에서 안정한 전이금속산화물 촉매를 개발했다고 밝혔다. 기존의 연구에서는 molybdenum oxide(MoOx)라는 전이 금속 산화물(TMOs)이 수전해의 환원극 반응인 수소 발생 반응(HER)의 촉매 물질로 사용될 수 있음을 시사하는 연구가 발표되고 있다. 이 물질은 산성 환경에서 쉽게 산화될 수 있어서 염기성 환경에서의 사용이 유리하다고 알려져 있다. 그러나 MoOx의 수소 발생 활성은 산성 환경에서 더 효율적이기 때문에 산성 환경에서의 안정성을 확보하는 것뿐만 아니라 활성 효율을 크게 높이는 것이 매우 필요한 실정이다. 이번 연구에서는 산성 환경에서의 MoOx의 약한 HER 성능을 비금속 원자로 도핑된 그래핀과의 이종구조 형성을 통해 향상시켰다. MoOx을 그래핀으로 코팅한 후에 수행된 도핑 공정은 실온에서 진행되었으며, 제조 방법 및 HER 성능 측면에서 이 재료가 HER 응용 분야에서 유망한 재료임을 보여주었다. 김태성 교수는 "제안된 이종구조 장치가 HER 응용에서 overpotential 에너지 소비를 크게 줄일 수 있음을 설명하며, 또한, 제안된 촉매의 우수한 장기 안정성을 입증했다"며 "이에 따라 우리의 접근법은 수소 발생 및 다른 촉매 응용을 위한 시너지 효과를 갖는 이종구조 전극 제작에 다양하게 활용될 수 있을 것으로 기대된다"고 설명했다. 연구팀의 연구 결과는 국제학술지 Carbon Energy(Impact Factor: 21.556)에 지난 3월 17일(금)에 출판되었다. 이번 연구는 한국연구재단(NRF) 및 한국생산기술연구원 지원으로 수행되었다. ※ 논문명: A study of highly activated hydrogen evolution reaction performance in acidic media by 2D heterostructure of N and S doped graphene on MoOx ※ 저자명: Chisung Ahn, Byungkwon Lim, and Taesung Kim(교신저자), Kubra Aydin, Seongwon Woo(제1저자), Vinit Kaluram Kanade, Seulgi Choi(공동저자) 출처 : 한국강사신문(https://www.lecturernews.com) [언론보도] 한국강사신문 https://www.lecturernews.com/news/articleView.html?idxno=128448 베리타스알파 http://www.veritas-a.com/news/articleView.html?idxno=460687 스마트경제 https://www.dailysmart.co.kr/news/articleView.html?idxno=73805 에너지경제 https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20230609010002217

-

- 작성일 2023-06-28

- 조회수 3314

- 첨부파일 (0)

-

- A new technology for producing MoS₂

- 출처 : Korea IT Times(https://www.koreaittimes.com)

-

- 작성일 2023-06-24

- 조회수 485

- 첨부파일 (0)

-

- 서지훈 교수님 방문

- 미국 Clarkson University 서지훈 교수님의 방문에 감사드립니다.

-

- 작성일 2023-06-12

- 조회수 1254

- 첨부파일 (0)